日本の伝統”金継ぎ”とファッション

「金継ぎ」は、陶器などの割れや欠け、ひびなどを修復する日本の伝統的な修復技法です。Kintsugiとして国外での認知度がありデザイナーが創造の元とするケースも増えてきたようです。

破損部分の修復に漆を使いますが、漆は乾燥させると人体に無害で非常に強力な硬化作用を持ちます。天然の強力接着剤ですね。

※引用 British Vogue

金継ぎの元となる技法や考え方が広まったのは今から400年以上前の安土桃山時代から江戸時代ごろ、「茶の湯」の時代といわれています。

「茶の湯」とは千利休が大成し、極限まで無駄を省く「わび茶」という茶道の様式を完成させたものです。この様式は現在の茶道でも続いており、日本の文化として根強く残っています。

このような茶の湯文化の流行にともない、生まれたのが金継ぎの手法です。使用する器は、丁寧に扱っていても割れや欠けが生じることがあります。そんな器を修理して大切に使おうという考え方から、今行われている金継ぎのベースが生まれたのです。

このような技法の歴史は古く、縄文時代にも似たような技術が用いられてようで、遺跡から発掘された土器には漆での修復跡が見られたそうです。割れや欠けを修理して使う考え方、言い換えるならものを大切にする感性は古代から私たち日本人のD N Aに組み込まれ暮らしの中にあったものだったのでしょう。

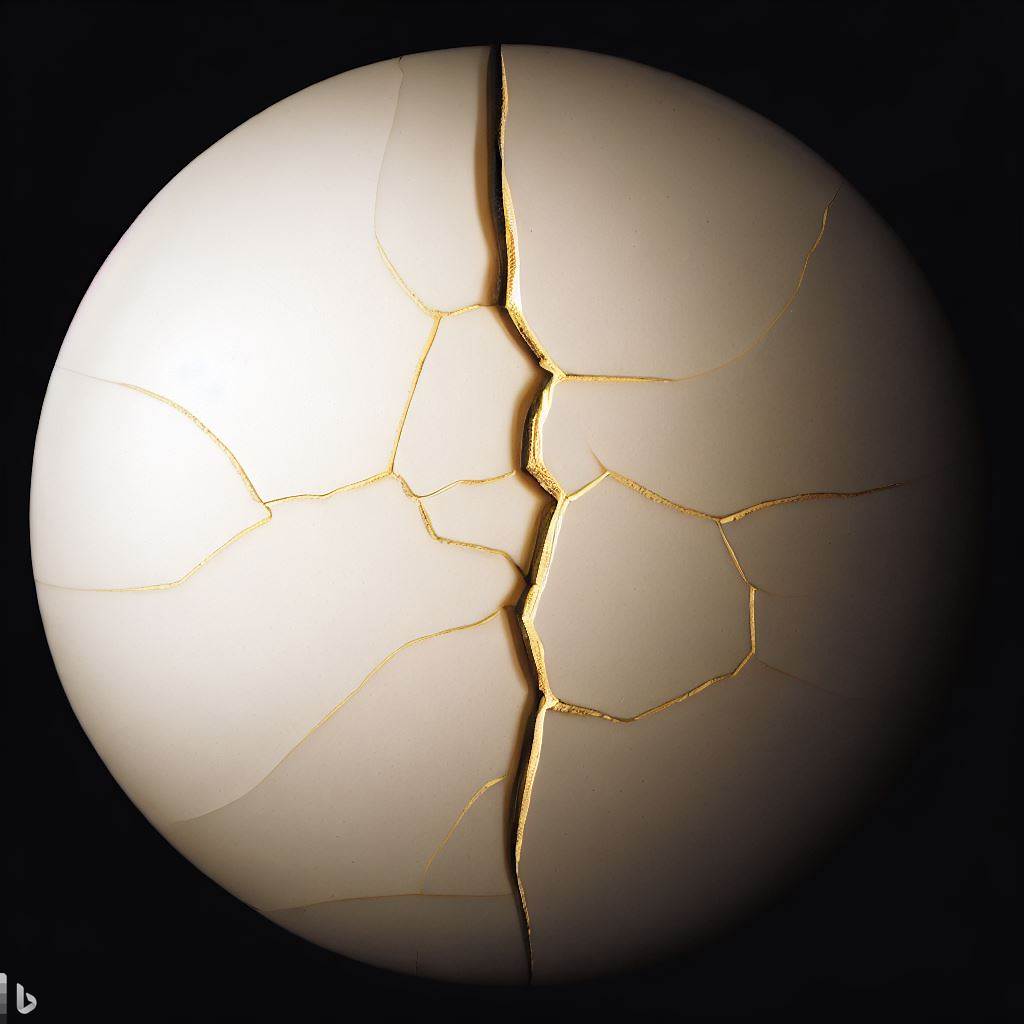

金継ぎでは割れや欠け部分の傷跡を、「景色」としてとらえ、継ぎ目を金や銀などの金属粉で装飾していきます。傷をなかったことにするのではなく、傷もその品物の歴史と考えて、金継ぎは行われます。傷や損傷を隠さず逆に装飾することで目立たせ、それを美しいととらえるのです。

金継ぎを専門に行うプロや業者も数多くある中で、初心者でも取り組める環境も揃っています。手軽にキットが揃うことや動画や様々な媒体で紹介されることもあり趣味で始める人も多くいます。

得手不得手あるでしょうが、自分の手で修復がなされて行く過程は愛おしさもひとしおでしょう。金継ぎと言いますが、仕上げに被せる金粉は銀粉、黒、赤と種類があります。同じデザインは一つとして生まれない圧倒的な満足感が味わえそうです。

大切なものはついつい奥にしまって特別な日に、と考えてしまいがちですが、よく使うことも大切にすることですね。

サステナブルな取り組みとして近年注目されている金継ぎ、もったいないという気持ちと、大切に長く使いたいという気持ち。傷をも愛し慈しむことがヴィンテージ品を育てることに通じるのではないでしょうか。日本古来より伝わってきた感性をこれからも引き継いでいきたいですね。